遺言書に記載できる内容とは?押さえておくべき基礎知識を徹底解説

遺言書を作成しておくと、亡くなってからも自分の意思に法的な効力を持たせることが可能です。一方、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

この時、話し合いがスムーズに進めば問題ないのですが、分割割合や不動産の取り扱いを巡ってトラブルに発展することがあります。実際、相続問題によって親族間の人間関係が崩れてしまうことは珍しくありません。このような状態を防ぐためにも遺言書を作成しておくことは非常に重要です。

今回は、遺言書について詳しく解説します。本記事を読むと、遺言書に記載する内容だけでなく、遺言書の種類、作成時の注意点、遺言書を作成した方がいいケースが分かるので、遺言書について詳しく理解しておきたい方は、ぜひ、ご一読ください。

遺言書とは

所有する財産を自分の死後に誰にどのような形で渡したいのかを記す書類。それが、遺言書です。自分の意思を記しておくことで、その後のトラブルを防げるだけでなく、希望する相手に遺産を引き継いでもらうことができます。

ただし、遺言書を作成するときはいくつか理解しておかなければいけないポイントがあります。

まずは、遺言書を作成するときに押さえておきたい基礎知識から見ていきましょう。

遺言書の内容

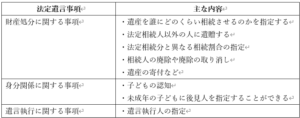

遺言書に記載することで法的効力を生じさせるものを「法定遺言事項」と呼び、代表的なものとして下記の3つが存在します。

・財産処分に関する事項

・身分関係に関する事項

・遺言執行に関する事項

各事項に該当する記載内容は下記の通りです。

遺言書に上記の内容を記載することで法的な効力を持たせることが可能です。

遺言書が無効になるケース

遺言書は、民法の規定どおりに書かれていないと無効になることがあります。そのため、遺言書を作成するときは正しい書き方と規定を理解しておかなければいけません。

特に自分一人で作成できる自筆証書遺言を作成する場合は注意が必要です。自筆証書遺言は、名前の通り自筆で作成しなければいけません。しかし、遺言者が文字を書くことができないケースも考えられます。このような場合、代筆してもらうことがあるかもしれません。しかし、代筆によって作成された遺言書は無効になるので、文字を書けない場合は他の方法で遺言書を作成する必要があります。

また、認知症などにより充分な意思表示ができない人が自筆証書遺言書を作成した場合も無効になる可能性があるので覚えておきましょう。

他には、下記のような不備によって無効にされることもあります。

・曖昧な日付(令和〇年〇月中旬など)

・署名がない

・押印されていない

遺言書に関する注意点

遺言書を作成する時は「遺留分」について理解しておかなければいけません。なぜなら、遺言書に記載されている内容によっては、遺言通りにならないこともあるからです。

例えば、遺言書に遺産のすべてを長男に渡すと記載していたとします。遺言書に書かれている通りに進めていけば、すべての遺産は長男に渡ります。しかし、これでは他の相続人が生活に困窮する可能性があります。そのため、相続発生後の生活基盤を保護するために法定相続人には遺留分と呼ばれる最低限受け取れる遺産割合が保障されているのです。これにより、法定相続人はいかなる状況であっても遺留分を請求する権利を持ちます。

なお、遺留分を侵害している場合でも遺言書自体が無効になるわけではありません。あくまで、遺言書よりも遺留分が優先されるということです。遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害請求を行うことで不足している金銭の支払いを求めることができます。

この点を理解しないで遺言書を作成すると、トラブルに発展する可能性があるので、割合を決めるときは遺留分を考慮したうえで判断することが大切です。

遺言執行者に関する基礎知識

遺言書には「遺言執行者」を誰にするのかを記載することができます。遺言執行者とは、相続財産の管理や遺言の執行に関するすべての権利と義務を持つ者のことで、相続人であっても執行を妨げることはできません。

そのため、確実に遺言の執行を行いたい場合は、遺言執行者を指定しておくことが重要です。

ただし、遺言執行者には相続に関する専門的な知識が求められるだけでなく、一連の手続きには時間がかかることも珍しくありません。また、遺言執行者と相続人が近しい関係性の場合はトラブルに発展する危険性もあります。

そのため、遺言執行者を指定する際は弁護士や司法書士などの専門家に任せるのも1つの方法です。

遺言執行者を指定しておくことで、相続をスムーズに進めることができるだけでなく、トラブルを未然に防ぐ効果もあります。相続時に余計なトラブルを発生させたくない場合は、遺言執行者を誰にするのかを記載しておきましょう。

遺言書の種類

遺言書には下記の3種類が存在します。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

ここからは、それぞれの遺言書の特徴を見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。遺言書の本文だけでなく日付も自筆で記載して、自著・押印する形式で作成されます。自分で作成するので、費用もかからず手軽に作成できるメリットがある一方で、管理や保存は自分で行わなければいけません。そのため、紛失や偽造されるリスクがあるのがデメリットです。

また、法律上の要件を満たしていないと無効になる危険性があるので、自筆証書遺言を選択する場合は記載漏れや間違いがないことを確認してください。不安な場合は、専門家に確認してもらうなどの対策が必要です。

なお、自筆証書遺言が存在する場合は、家庭裁判所で検認手続きを受けなければいけません。検認手続きしないで遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料が科される危険性があるだけでなく、他の相続人から遺言書を改ざんしたと疑われることもあるので注意してください。

ただし、自筆証書遺言であっても「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、検認は必要ありません。

公正証書遺言

法律の専門家である公証人と2人以上の証人立ち会いのもとで作成される遺言書が公正証書遺言です。公証人が原本を保管するため、紛失や偽造リスクがありません。そのため、遺言書の中でも最も信頼性が高いといえます。また、検認が必要ないので面倒な手続きを省くことができるのも大きな特徴です。

公証人のアドバイスを受けながら作成できるだけでなく、費用を支払えば自宅や病院まで出張してもらうこともできるので、公証人役場へ出向く必要もありません。そのため、入院中の方や出歩くことができない高齢の方も安心して遺言書を作成できます。

ただし、費用がかかる点がデメリットです。財産価額に応じた手数料や作成に費やした時間、目録の作成量などによって費用が異なるので、正確な費用を把握したい方は無料相談を利用して、どれくらいの費用がかかるのかを確認しておきましょう。

秘密証書遺言

法律の専門家である公証人と2人以上の証人立ち会いのもと、署名押印した遺言書を封入するのが秘密証書遺言です。公証人の役割は、あくまで遺言書の存在を証明することで、遺言書の内容を見ているわけではありません。そのため、内容の証明はできないことになっています。

記載内容は誰にも見られることがないので、相続まですべてを秘密にしておきたい方におすすめの選択肢です。ただし、遺言の内容を確認してもらうわけではないので、法律上の要件を満たしていない場合は無効になる危険性があります。また、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所による検認手続きが必要です。

遺言書を作成した方がいいケース

遺言書を作成することで、相続人同士のトラブルを防げるだけでなく、大切な人の生活を支えることができる可能性が高まります。そういう意味では、遺言書はすべての人が作成しておくべき書類です。しかし、遺言書を作成している方はそれほど多くありません。ただし、理解しておかなければいけないことがあります。それが、終わりはいつやってくるか分からないということです。

当たり前ですが、遺言書は生きていなければ作成できません。そういう意味では早過ぎることはないのです。特に、下記の状況にある方は万が一に備えて作成しておいた方がいいでしょう。

・相続人がいない人

・離婚相手との間に子どもがいる人

・子どもがいない夫婦

・相続人に配偶者や子どもに相続させたい人

・親族以外に遺産を継がせたい人

・特定の相続人に多額の遺産を継がせたい人

・相続人同士のトラブルを防ぎたい人

ここからは、遺言書を作成した方がいい人について詳しく見ていきます。

相続人がいない人

相続人がいない人の遺産は、相続財産清算人が債権者や療養看護に努めた人に分配してから、余りは国庫に納められます。そのため、誰かに遺産を継いでもらいたい場合は、遺言書の作成が必要です。遺言書があれば、相続人以外の人に遺産を継いでもらうことができるので、相続人がいない人で遺産を継いでもらいたい人がいる場合は早めに遺言書を作成しておきましょう。

離婚相手との間に子どもがいる人

離婚した夫や妻との間に子どもがいる場合は、その子どもも相続人になります。なぜなら、離婚して婚姻関係が解消されても子どもとの親子関係が解消されるわけではないからです。そのため、相続時には離婚相手との子どもも交えて遺産相続の話し合いを行わなければいけません。このようなケースでは、遺産分割協議が難航することも珍しくないので、離婚相手との間に子どもがいる場合はトラブルを防ぐためにも遺言書を作成しておいた方がいいでしょう。

子どもがいない夫婦

子どもがいない夫婦も状況によっては遺言書を作成しておいた方がいいでしょう。子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、当然、残された配偶者が相続人になります。

ただし、相続人は配偶者だけではありません。夫婦の間に子どもがいない場合は、亡くなられた方の父母も相続人になるのです。また、父母がすでに亡くなられている場合は、亡くなられた方の兄弟や姉妹が相続人になります。この場合、残された配偶者は義理の父母や兄弟姉妹と遺産相続の話し合いをしなければいけません。普段から交流があれば話し合いも問題なく進むでしょう。しかし、交流が少ない場合は話し合いがまとまらない可能性もあります。このような事態を避けるためには遺言書を作成しておくことが大切です。

残された配偶者が相続問題で悩まされることがないようにするためにも、遺言書を作成して万が一の事態に備えておきましょう。

相続人の配偶者や子どもに相続させたい人

相続人(息子)の配偶者や子ども(孫)に財産を残したい人は遺言書に記載しておくことで、遺産を相続させることができます。ただし、息子の妻や孫のように1親等の血族以外が遺産を相続した場合は、相続税が通常の2割増しになることを覚えておかなければいけません。

なお、相続人の配偶者を養子にすれば1親等の血族に該当するので相続税は通常通りになります。

親族以外に遺産を継がせたい人

内縁の妻やお世話になった人に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておかなければいけません。一般的には、内縁関係は夫婦としての実質的な共同生活を営んでいると認識されていますが、いくら同居期間が長くても相続人と認められることはありません。

そのため、内縁関係にあたる人がいる場合は、遺言書を作成しておくことが大切です。

なお、内縁関係は親族ではないため、遺言書によって遺産を受け継いだ場合は通常の2割増しの相続税を支払う必要があります。

特定の相続人に多額の遺産を継がせたい人

会社経営をしている場合は、事業を安定して継続させるために特定の相続人に多額の遺産を継がせたいケースもあるでしょう。このような場合も遺言書の作成が必要です。

株式会社の株を均等に分配してしまうと決定権も分散することになるので、スムーズな意思決定が難しくなります。それどころか、状況によっては事業の継続が困難になる危険性もあります。このような事態を避けるためには、株式を分配せずに特定の相続人に引き継いでもらうことが必要です。ただし、いかなる場合であっても遺留分を無視することはできません。そのため、遺言書を作成するときは遺留分を考慮したうえで判断する必要があります。

相続人同士のトラブルを防ぎたい人

相続人同士の仲が悪い場合や、トラブルに発展する危険性がある場合も遺言書を作成しておいた方がいいでしょう。相続時のトラブルの多くは遺産分割の割合にあります。そのため、遺言書に分割の割合を記載しておけば、多少の不満があっても遺留分を侵害されていない以上、納得するしかありません。この時、遺産配分を決めた理由を「付言事項」として記載しておくと無用なトラブルを防ぐことができます。

まとめ

遺言書を作成しておくことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。また、法定相続人以外に遺産を引き継いでもらうことも可能です。ただし、遺言書の内容は民法で定められている規定どおりに作成しなければいけません。もし、規定を無視してしまうと遺言書が無効になる場合もあるので、遺言書の作成は慎重に行いましょう。

少しでも不安な場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すると、正しい書き方が分かるだけでなく、相続に関するアドバイスを受けることも可能です。弁護士事務所によっては、無料相談を実施しているところもあるので、気になる場合は無料相談を活用してみるのもいいでしょう。

残された大切な人たちが、その後も安心して暮らしていくためにも遺言書の作成を検討している場合は早めの行動を心がけてください。