遺留分とは?法定相続分と比べながら割合と計算方法を弁護士が解説

「父が遺言を残したけれど、自分には取り分があるのか」

「兄に多額の生前贈与があった場合、弟の自分は法定相続分どおりの遺産をもらえるのだろうか」

相続は財産の分け方だけでなく、家族関係にも影響します。なかでも遺留分と法定相続分は混同されやすく、理解不足が「争族」の火種になりがちです。

この記事では、遺留分と法定相続分の定義から相違点、計算方法、遺留分侵害額請求の考え方まで、専門家の立場からわかりやすく整理して解説します。

遺留分と法定相続分の基礎知識|制度の概要と相違点

相続において「遺留分」と「法定相続分」は、どちらも遺産分割の基準となる重要な制度です。

法定相続分は、民法で定められた各相続人の取り分の割合を指し、遺言がない場合の遺産分割の目安となります。一方、遺留分は、特定の相続人に最低限保障される遺産の割合で、遺言や生前贈与によっても奪えない権利です。

この2つの制度の違いや関係を正しく理解することで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

遺産分割の基本ルール「法定相続分」

まず、相続の基本となる「法定相続分」から詳しく見ていきましょう。法定相続分とは、民法で定められた各相続人の遺産の取り分の割合です。

遺言書がない場合や、遺言書はあっても財産の分け方が細かく指定されていない場合は、最終的に遺産分割協議を行います。その後、遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産をどの割合で承継するかを明確に決めることになります。

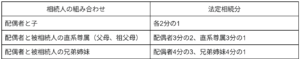

法律では、財産を相続できる人(法定相続人)の範囲と優先順位が以下のように決められているので確認しましょう。

まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、どのような場合でも常に法定相続人となります。

次に、配偶者以外の親族には順位があり、第1順位が子、第2順位が被相続人の親、第3順位が被相続人の兄弟姉妹です。

具体的な相続の割合は、法定相続人の組み合わせによって変わります。たとえば、相続人が配偶者と子であれば、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもが均等に分けます。配偶者と親が相続人なら、配偶者が3分の2、親が3分の1を受け取ります。

以上のような法定相続分は基本的な目安にすぎません。実際の相続では、必ずしもこの割合通りにならないこともあります。

たとえば、相続人の中に、被相続人から家を建てる資金を援助してもらっていた人(特別受益者)がいる場合や、被相続人の介護を一身に引き受け、財産の維持に大きく貢献した人(寄与者)がいる場合は、相続人間の公平を保つために、それぞれの取り分が調整されることがあるのです。

相続人の組み合わせと法定相続分の関係を表にまとめました。

遺留分とは何か?制度の目的と保障される権利

次に、法定相続分との関わりが深い「遺留分」について説明します。簡単に言うと、遺留分とは「遺言の内容がどうであれ、法律が一定の相続人に保証している、最低限の遺産の取り分」のことです。

たとえ遺言書に「長男に全財産を譲る」と書かれていたとしても、他の相続人には固有の遺留分があるので、遺言通りの相続とはなりません。

とはいえ、遺留分は非常に強い権利であるため、行使が認められるのは一定範囲の相続人に限られます。具体的には配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母や祖父母)に限られ、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

自分の遺留分がどれくらいになるかは、先ほど説明した法定相続分から計算できます。原則として、法定相続分の2分の1が遺留分ですが、相続人が直系尊属だけしかいない場合は、法定相続分の3分の1になります。

ここでの注意点は、遺留分の計算と税法上の計算を混同しないことです。遺留分の計算は相続人に最低限の取り分を保障するため、民法上のルールにしたがって決めます。相続税の計算で用いられる「法定相続分を仮定して税額を出す方式」とは目的も性質も異なることに注意してください。

遺留分を計算する上で重要なのが、計算の基礎となる財産の範囲です。亡くなった時に残っていた預貯金や不動産だけでなく、過去の「生前贈与」の一部も財産に含めて計算するルールになっています。具体的には、相続人に対して行われた贈与は原則として相続開始前の10年以内のもの、相続人以外への贈与は1年以内のものが、遺留分の計算に加算されることになります(民法1044条)。

法定相続分と遺留分の違い

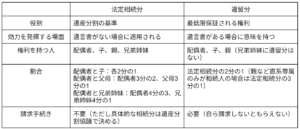

ここまで説明したように、「法定相続分は原則、遺留分は例外」という関係にあります。以下では双方の違いがどこにあるのかをさらに詳しく解説します。

法定相続分と遺留分はしばしば混同されますが、その役割は大きく異なります。

たとえば、法定相続分は「相続の基本ルール」であり、遺言がない場合の分割割合を定めたものであるのに対して、遺留分は「最低限の保障」であり、遺言や生前贈与で不公平が生じた場合に主張できる権利です。

また、権利を持つ人の範囲も、法定相続分は兄弟姉妹も含まれる一方で、遺留分は配偶者・子・直系尊属に限られるなど違いがあります。

相違点を表で整理したので参考にしてください。

遺留分の計算式と3つのステップ

実際に自分の遺留分がいくらになるのかを計算する手順を見ていきましょう。遺留分の計算式は次のとおりです。

(遺留分を計算するための基礎財産) × (個別的遺留分割合) = (遺留分の金額)

具体的な計算は、大きく分けて3つのステップで進めます。

ステップ1:基礎となる財産の金額を確定させる

最初に、遺留分計算の土台となる財産の金額を正確に把握しましょう。

まず、預貯金・不動産・株式といったプラスの相続財産をすべて合計します。

次に、被相続人が残した債務をすべて差し引いてください。債務とは、借入金や未払金、住宅ローンといったマイナスの財産のことです。

最後に、特定の生前贈与(相続人に対する過去10年分の贈与、相続人以外の者に対する過去1年分の贈与など)の価額を足し戻したものが、「遺留分計算の基礎となる財産の金額」となります。

・遺留分計算の基礎となる財産の金額=プラスの相続財産-マイナスの相続財産+生前贈与の価額

ステップ2:「個別的遺留分」の割合を算出する

次に、自分の取り分である「個別的遺留分」の割合を計算します。

まず、相続財産全体に対して、遺留分として確保されるべき大きな枠の割合があり、これを「総体的遺留分」と呼びます。

総体的遺留分の割合は次の通りです。

・相続人が親などの直系尊属のみの場合:財産全体の3分の1

・それ以外の場合(配偶者や子が含まれる場合):財産全体の2分の1

全体枠である総体的遺留分を、法定相続分に応じて各相続人に具体的に分配した1人ひとりの取り分を「個別的遺留分」と呼びます。遺留分権利者が最終的に請求できるのは、この個別的遺留分に基づいて計算した金額です。

・個別的遺留分の割合 = 総体的遺留分 × 法定相続分

たとえば、相続人が妻と子2人のケースでは、総体的遺留分は財産全体の2分の1ですから、子1人の法定相続分は4分の1です。したがって、子1人の個別的遺留分は、2分の1(総体的遺留分)×4分の1(法定相続分)= 8分の1となります。

もし子や親が複数いる場合は、法定相続分が人数で按分されるため、それに応じて個別的遺留分も均等に小さくなります。たとえば、子が3人いる場合、子1人の法定相続分が6分の1になるので、個別的遺留分は2分の1 × 6分の1 = 12分の1です。

ステップ3:2つを掛け合わせて遺留分額を計算する

最後に、ステップ1で算出した「基礎となる財産の金額」に、ステップ2で算出した「個別遺留分」を乗じれば、請求できる遺留分の具体的な金額が算出できます。

・実際に請求できる遺留分額=基礎となる財産の金額×個別遺留分

この計算結果によって、最終的に遺留分額としていくら請求可能かを具体的に把握できるようになります。

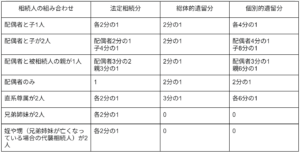

相続人の組み合わせごとの「法定相続分」「総体的遺留分」「個別的遺留分」を一覧表にしたので参考にしてください。

【実践編】ケーススタディで計算方法を理解しよう

簡単な事例を使い、先ほど説明した3つのステップに沿って遺留分を計算する流れを見ていきましょう。

被相続人はA、相続人は妻B・長男C・長女Dです。遺産は預貯金7000万円のみで、「全財産を、妻Bと長男Cに半分ずつ相続させる」という遺言書があります。

遺言書にしたがうなら、Dの相続分はゼロです。この場合、Dは遺留分としてBとCに対していくら請求できるでしょうか。3つのステップで計算します。

ステップ1(遺留分の基礎財産の確定)

生前贈与などがないため、遺留分の基礎財産は7000万円です。

ステップ2(Dの個別的遺留分の計算)

まず、総体的遺留分は、配偶者と子がいるケースなので2分の1です。

次に、Dの法定相続分は、子の取り分2分の1をCDの2人で均等に分けるので4分の1です。

したがって、Dの個別的遺留分は、2分の1(総体的遺留分) × 4分の1(法定相続分) = 8分の1となります。

ステップ3(遺留分額の計算)

Dが有する遺留分額は、7000万円(基礎財産) × 8分の1(個別的遺留分) = 875万円です。

遺留分額は、遺産を受け取った妻Bと長男Cが、受け取った額の割合(1対1)に応じて分担して支払います(民法1047条1項2号)。

結論として、Dは妻Bと長男Cに対して、それぞれ437.5万円ずつ請求できることになります。

遺留分を取り戻すための手続き「遺留分侵害額請求」

遺留分額の具体的な計算方法を説明しましたが、「法定相続分と遺留分の違い」でも触れたように、遺留分は権利があるからといって自動的にもらえるわけではありません。遺留分を取り戻すためには、権利を侵害している相手に対して自ら請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求権を行使するときに注意したいのが消滅時効です。遺留分侵害額請求権は、相続が始まり、遺留分が侵害されていることを知った時からわずか「1年」で消滅してしまいます。

また、たとえ遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始の時から「10年」が経過すると、やはり時効で権利が消滅するので注意してください。

遺留分侵害額請求は、まず証拠を集めて正確な遺留分額を計算することから始まります。

次に、その計算結果をもとに、相手方に対して内容証明郵便で請求の意思を伝えるのが一般的です。

通知を送った後は当事者間で話し合い、もし話がまとまらなければ、家庭裁判所の「調停」、最終的には「訴訟」という法的な手続きに進むことになります。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いは?

2019年7月1日の民法改正前までは、遺留分を取り戻す制度は「遺留分減殺(げんさい)請求」と呼ばれていました。しかし法改正によりこの呼称は廃止され、現在は「遺留分侵害額請求」という新たな制度が導入されています。

旧制度である遺留分減殺請求は、主張が認められると遺言や贈与の効力がその部分で失われ、財産が相続財産に戻されるという「物権的効力」がありました。たとえば不動産で遺留分減殺請求が認められると、相続人間での共有状態が発生しやすく、新たな紛争を多く生む原因となっていたのです。

これに対し現行制度の遺留分侵害額請求は、贈与や遺贈の効力自体は有効のまま、侵害分に相当する金銭を請求できるという「債権的効力」が特徴になっています。相続人間のややこしい共有状態が回避でき、処理が明確になったことは旧制度との大きな違いです。

遺留分についてよくある疑問と回答

最後に、遺留分に関して必ず押さえていきたい重要な疑問点にお答えします。

相続放棄をしたら遺留分は請求できなくなる?

相続放棄をすると遺留分を請求する権利も失われます。相続放棄は包括的に相続人の地位を失う手続きだからです。

相続放棄をした相続人は、プラスの財産も借金もすべて含めて、相続に関する一切の権利義務を相続時にさかのぼって失います。したがって、相続放棄をした相続人は遺留分を請求できなくなります。

借金などマイナスの財産が多い場合、遺留分はどうなる?

計算方法で説明したように、遺留分はプラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いた金額を基に計算されます。したがって、プラスの財産が残らない債務超過の状態では遺留分も発生しません。

仮にわずかにプラス財産が残っている場合でも、遺留分は残余財産を基準に計算されるので、非常に少なくなります。

たとえば、プラス財産が1000万円、マイナス財産が900万円だったとします。差し引きの残余財産は100万円ですから、遺留分計算の基礎となる財産も100万円しかありません。

相続人が配偶者と子ども1人だった場合、法定相続分は各2分の1、個別的遺留分は各4分の1となります。配偶者が子どもに対して遺留分侵害額請求する場合、実際に請求できる遺留分額は、100万円×2分の1=50万円です。

このように、マイナス財産が多いほど、相対的に遺留分が少なくなるのです。

遺言ではなく生命保険を使って特定の相続人にたくさん財産を残すことも遺留分侵害になる?

原則として、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。そのため、通常は遺留分計算の基礎財産に算入されず、遺留分侵害の対象にはならないのです。

しかし、この原則をそのまま適用すると、生前に預貯金のほとんどを解約して多額の生命保険に加入し、特定の相続人を受取人に指定したようなケースで著しく不公平な結果を招きます。

そこで裁判所は、相続人間の著しい不公平が生じる場合には、例外的に生命保険金も遺留分の計算に含めるべきだという判断を示しました(最高裁平成16年10月29日決定)。

著しく不公平かを判断するのに最も重要な基準は「遺産総額と受け取った保険金額の比率」です。

たとえば、「遺産が5000万円あり、子どものうち長男だけが300万円の生命保険金を受け取った」というケースは、これだけをみると遺産総額よりも保険金額の比率が小さいので著しく不公平とまではいえないでしょう。

しかし、遺産は100万円しかないのに長男だけが5000万円の生命保険金を受け取ったようなケースは、遺産総額よりも保険金額の比率が極端に大きく、他の相続人との間に著しい不公平が生じています。この場合は、保険金額を実質的に遺贈や生前贈与と同じようにみなし、遺留分の計算に含めることになるのです。

保険金を遺留分の基礎財産に含めて計算し、他の相続人が持つ遺留分の権利を侵害しているとみなされれば、保険金を受け取った相続人に対して遺留分侵害額請求ができることになります。

まとめ〜相続に不安を感じたら、専門知識の豊富な弁護士にご相談ください

法定相続分は相続の基本的な取り分であり、遺言がないときにそのまま適用されます。これに対して遺留分は、遺言や生前贈与で不公平が生じたときに最低限保障される権利です。

どちらも「2分の1」「4分の1」などと割合で示されるためよく似ていますが、目的や仕組みは大きく異なる制度といえます。弁護士などの専門家でないかぎり、遺留分と法定相続分の違いを正確に理解することは難しいかもしれません。

遺産相続では大きな財産が動くことも少なくないため、誤った知識で意思決定すると取り返しがつかなくなります。「私の遺留分や法定相続分はどのくらいあるの?」などと不安を感じたら、できるだけ早く弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人i(東大阪法律事務所、奈良法律事務所)には相続問題の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。財産や相続人の状況を正確に調査したうえで、的確なアドバイスとサポートを提供できるのが強みです。

弁護士の活用法はさまざまです。「遺産分割協議は相続人だけで行い、作成した協議書の監修だけを弁護士に任せたい」といったご利用の仕方でも、もちろん構いません。

相続に関する初回相談の費用は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。